De terrores y otros errores se perfila suave su sombra en la noche, rezagada del camino directo al paraíso, empeñada en hacer resonar sus cantos de sirena a ninguna parte, aunque con ello entierre su amor vestido de enlutado colapso. Es tan descorazonador y a la vez maravilloso, que lo fraudulento de su esquela sea lo que mantiene encendida la vela en honor a lo imposible.

Las venas del averno en su cara, como ríos de olvido, abriendo las puertas a la redención, para entrar y después estrellarse en el último momento, por la incapacidad de soportar su propio sabor a mediocridad. Este óleo rezuma a tiempo, juez y ejecutor de un historial de desgracias que con su firma, se pasean perennes por todas y cada una de las más inolvidables pesadillas.

Podría ser un momento más para expulsar aquello que vicia este viento nocturno, agobiante, eterno, empeñado en borrarse a sí mismo. Pero no, no, no, no queda ni un atisbo de calma en lo que se refiere a su nombre en este, por otro lado, mar imperturbable. Ya no hay más que aceptar que así es y será, con la tranquilidad que aporta una perspectiva desde el adorado infinito.

El peso implacable de los años desnudó su rostro, y es verdad, seguía siendo tan terrible como recordaba. No existe misterio más allá de su máscara impasible y fría, como una escultura en su propia cripta, es todo negro, un edén cubierto de hojas secas y polvo, desvencijado, y como cada una de nuestras promesas, condenado a extinguirse.

¿Qué queda ya? Nada, y eso es lo mejor de todo.

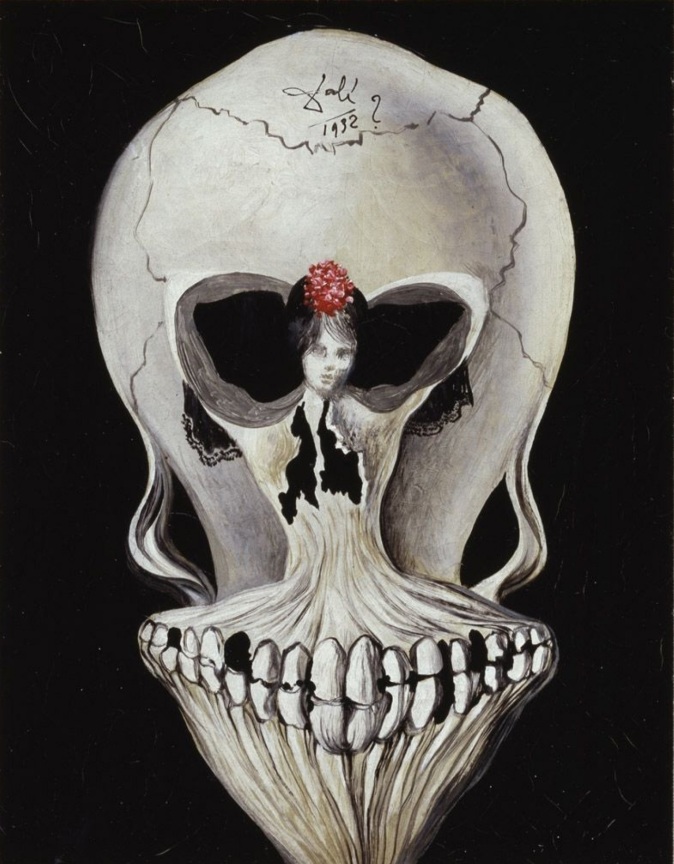

Salvador Dalí – Bailarina calavera (Circa 1939).

ᛟ

Fotografía y retoques por La Exuberancia de Hades (Iglesia de madera de Gol en Bygdøy, Oslo).

Fotografía publicada en mi Instagram (Enlace).

A oscuras, los ojos captan en la negrura el color sangre de esa antigua despedida perdida en el éter. La cicatriz, firme ya como el acero, tapa un hueco implacable, el abismo sin fondo que desgarró tu nombre.

No importa el pasado, es ya sólo una mirada no correspondida, un recuerdo con promesa a olvido que deja indiferente, cuando antes hacía temblar con sólo mencionarse.

A pesar de la intención de destrozarme, las palabras de hoy son cálidas, porque la verdad se desliza por igual entre dos calles opuestas, y así será hasta el final.

No hay ya más intención que la de aplaudir esta grandilocuencia en horas bajas, de desempolvar (sin éxito) ese entierro sin cadáver al que llorar sin sentido a medianoche, y besar desatados aquel dolor entumecido por el tiempo.

Como dos desconocidos encantados de conocerse, de ahora en adelante, somos la peor versión de un drama en blanco y negro de corazón mudo, sin nada que decir.

Estamos congelados en un instante del otoño, paralizados por la intención a destiempo que dibuja en el aire una súplica de auxilio para poder escapar directamente al infierno.

Se quedan las palabras para la cara oculta de la Luna, y es tan, tan dulce esta imposibilidad, como el sabor de carmín que viste unos labios desnudos ansiosos de piel suplicante. Aquí no se pide más que una promesa con final inalcanzable, ¿me permites?

Hanna Pauli – Naturaleza muerta con cuervo (Circa 1885).

Feliz Navidad & Año Nuevo para todos, Happy Christmas & Prosperous New Year.

Akseli Gallen-Kallela – Patinadores cerca de la orilla de Kalela (1896).

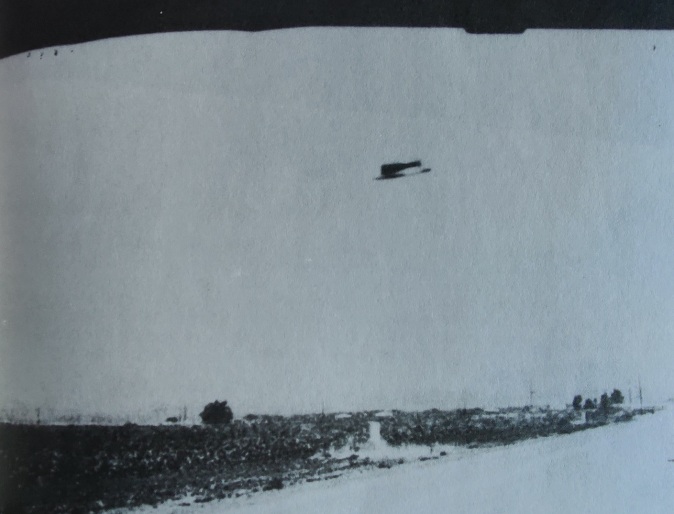

La fotografía mostrada a continuación fue realizada por el danés Jorma Viita, a las diez y media de la mañana del 17 de Julio de 1974 en los alrededores de Belotić (Serbia).

El objeto no identificado que aparece con claridad en la instantánea, sobrevuela una autopista. Con forma de sombrero plano, el OVNI recuerda a otros que habían sido fotografiados anteriormente en Santa Ana (California, 1965) y en Cluj (Rumanía, 1968).

Según J. J. Benítez en su libro «Terror en la Luna» (1982), esta fotografía «constituye uno de los documentos gráficos más importantes de la Ufología».

OVNI sobre Belotić.

OVNI sobre Santa Ana (California, Estados Unidos) fotografiado el 3 de Agosto de 1965 por Rex Heflin.

Ampliación.

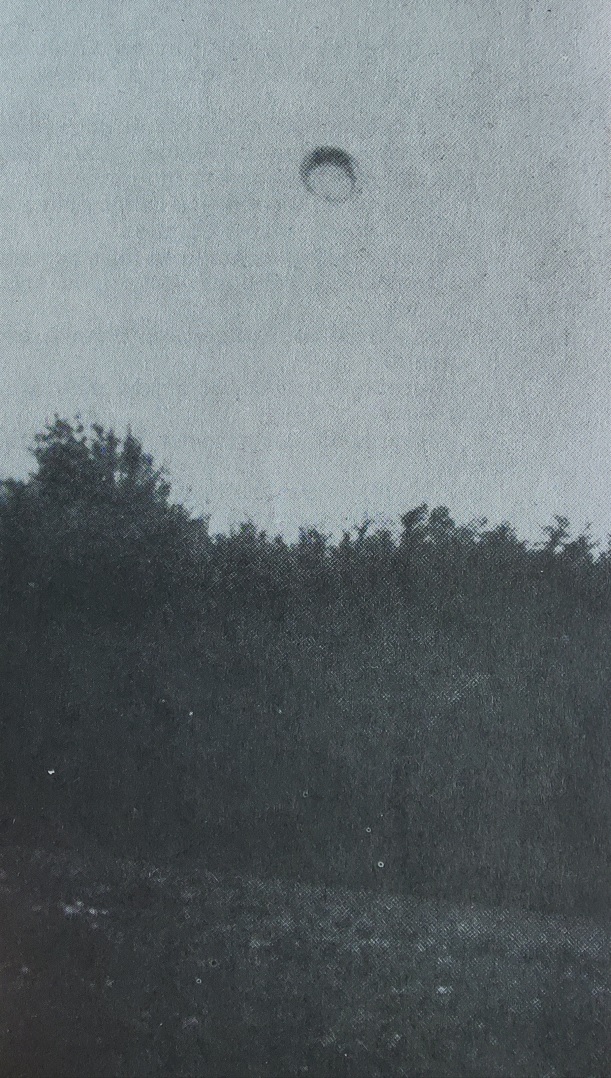

OVNI sobre el misterioso Bosque de Hoia-Baciu en Cluj (Rumanía) fotografiado el 18 de Agosto de 1968 por Emil Barnea.

Ampliación.

Investigaciones posteriores en torno a la figura de Jorma Viita depararon desagradables sorpresas para los amantes de la ufología. Viita fue un fotógrafo aficionado que aseguró haber avistado un gran número de OVNIS entre 1974 – 1975, supuestas naves alienígenas que capturó en más de 70 fotografías a color. En su caso llamaba la atención que siempre estaba solo cuando realizaba las instantáneas. Investigadores aficionados al fenómeno OVNI siguieron a Viita y descubrieron que este no tenía contacto con extraterrestres tal y como afirmaba, simplemente había trucado las fotografías e inventado su testimonio respecto a los avistamientos de los que decía haber sido testigo privilegiado.

Fuentes: Terror en la Luna (JJ Benítez), UFO-Sverige, elaboración propia.

Entre el azul y el verde navega siempre lo mejor.

Fotografía y retoques por La Exuberancia de Hades (Estanque El Mar, Jardines de la Granja de San Ildefonso).

Fotografía publicada en mi Instagram (Enlace).

Con el tiempo es cuando esta dualidad queda mostrada sin discusión. El lado diestro se mantiene estoico entre el mar de calma, mientras que el siniestro, se hace ver frustrado y aburrido de sí mismo, creyendo erróneamente que su cabeza está protegida por una corona de cenizas hechas a base de olvido.

Repetición, como modelo terrible a seguir, por no ver que en derredor se derrumba cada pilar, uno tras otro. Se desea crear, con preclara lucidez, una obra culmen a base de escombros y medios instantes en medio de la oscuridad. La mirada puesta en el horizonte regala el espacio ansiado para ahogar cada una de las miserias que lleven grabado algún nombre para olvidar.

Mea culpa al atardecer, justo en el momento preciso en el que desaparecen las ganas de seguir creyendo lo que no se es. Un acertado brindis porque todos los miedos sean incapaces de conquistar aquello que ya se derrotó hace tiempo, y que hoy yace en el campo de batalla cubierto por el musgo de la indiferencia.

El cénit del caos pasó de largo y no se quedó enquistado, la mejor noticia posible, su violencia disfrazada y ocultada bajo una careta de debilidad, fue descubierta y anulada minutos antes de la medianoche, del fin que quiso imponer de facto pero no pudo (no supo). Ahora se respira, y sabes que no duele más que aquellos malos sentimientos que aún no hayas erradicado.

Nada como percatarse de que al final, nunca hay un enemigo, solo tú.

Serafino Macchiati – La visión (1904).

El camino prosigue, frondoso, exuberante.

Fotografía y retoques por La Exuberancia de Hades (Jardines del Campo del Moro, Madrid).

Fotografía publicada en mi Instagram (Enlace).

¿Me recordarás cuando sea un alma partida con el corazón en mil fragmentos de ti? Vertemos el crepúsculo de los días pasados en el mar, para que se hagan uno con la eternidad inmensa. A pesar de las raciones de olvido administradas entre las gotas de lluvia, queda claro que le damos importancia a esto en la medida en que la cicatriz duele al caer el manto de la oscuridad.

Tengo cada madrugada un fantasma en el pasillo arañando la pared empapelada con mis escritos, sonriendo, recordando que ahí sigue conmigo, para siempre. Por mucho que me aleje acabará encontrándome, aunque la noche se atisbe extraña a través de una maraña de calima e instantes congelados en el espacio con (dis)gusto a otros tiempos.

Entrelazados en el silencio, perdimos las tijeras para decir adiós y la cambiamos por una agonía explícita bañada en sangre que nunca debió derramarse. ¿Marcharemos levitando al último rincón de la Tierra que admita en su seno esta desgracia? El hilo que une los corazones cada vez es más frágil, está dando sus últimos coletazos, es inevitable, pero es lo que debe ser.

Al final del día, cuando las tinieblas lo invaden todo, este (des)amor sólo quiere ser recordado en algún lugar, en paz. Transmitir calma con cada latido, aunque nadie esté ahí para escucharlo, simplemente el silencio como testigo, certificando el anunciado final. Un momento para creer, otro para sentir, un último para dejarlo todo… Nada más.

Maquillaje negro y flores para el funeral del sentimiento, día gris con el que recibimos entre los brazos esta oda al adiós. Lentamente, como un nudo de seda deshaciéndose entre el suave tirón de los dedos, se abre (al mismo tiempo) una puerta para los destrozados por su mano (Eros). Justo en ese instante me percato de la sonrisa que se me dibuja en la cara, ahora lo entiendo, y es que el fantasma del pasillo era yo.

Émile Friant – Sombras marcadas (1891).

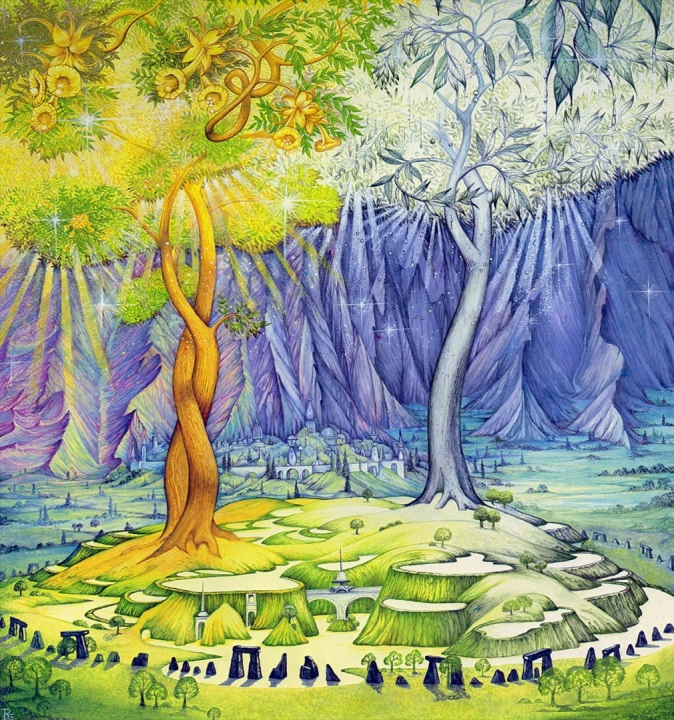

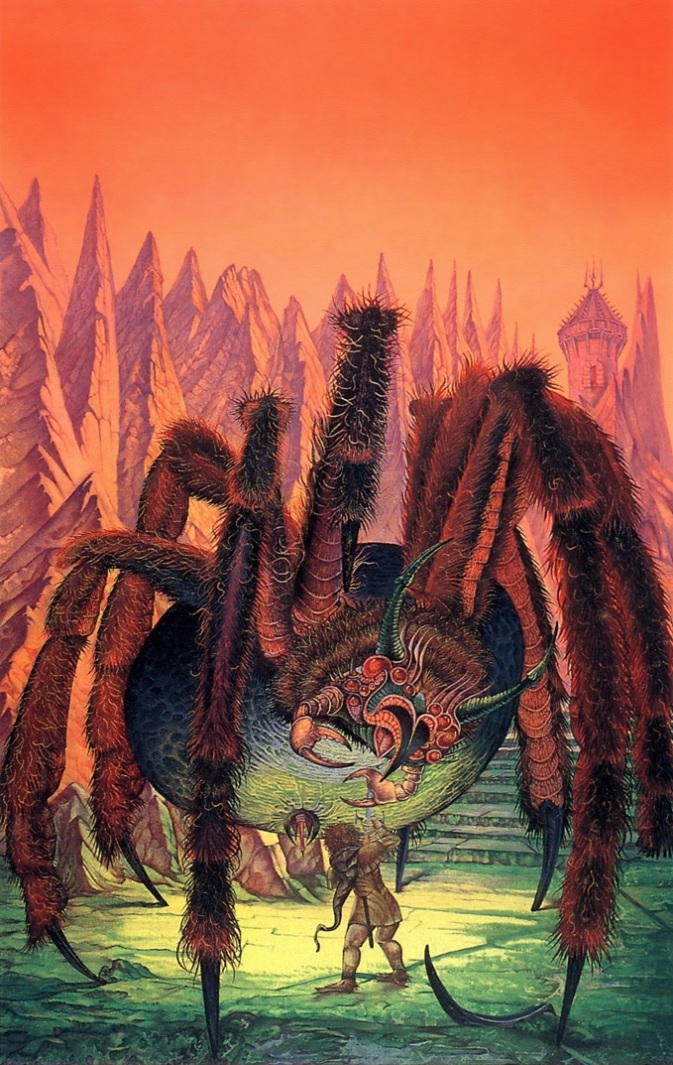

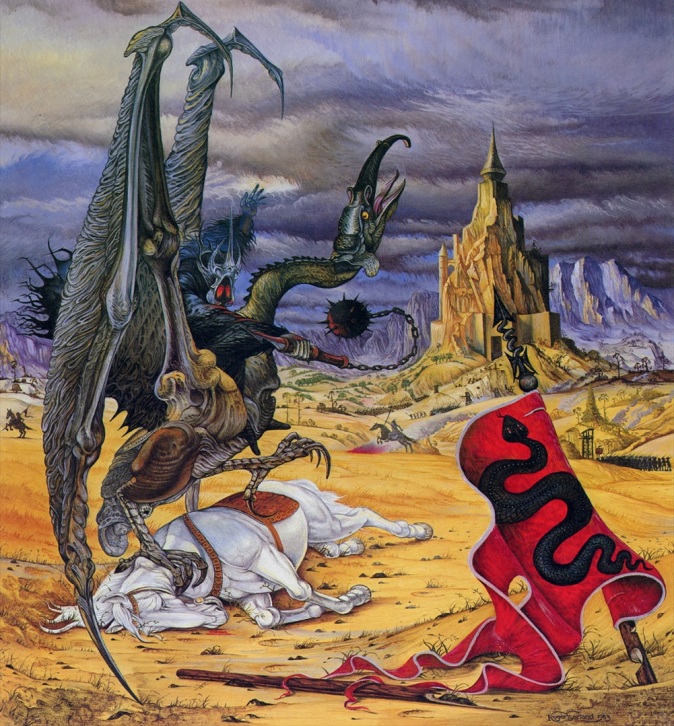

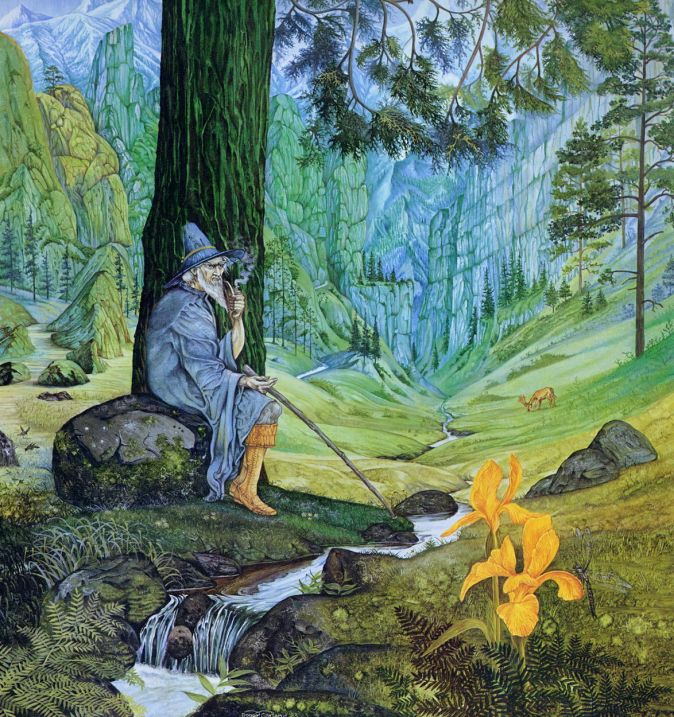

Publicado originalmente en 1983, este calendario publicado por Ballantine Books muestra ilustraciones realizadas por Roger Garland (1950 – 2017 🇬🇧), todas ellas basadas en la trilogía de El Señor de los Anillos y también en El Silmarillion.

Garland fue un artista gráfico famoso por sus obras fantásticas inspiradas en el mundo de Tolkien. En 1989 cofundó la Lakeside Gallery junto con su esposa, en donde se encuentran en exhibición muchas de sus pinturas. También fue miembro honorario de The Tolkien Society desde 1994.

Enero (El cuento del Sol y la Luna).

Febrero (El Puente de Khazad-dûm).

Marzo (El refugio de los cisnes).

Abril (Los Dos Árboles de Valinor).

Mayo (Glaurung, el primero de los dragones de Morgoth).

Junio (Barad-dûr).

Julio (Ulmo, Señor de las Aguas).

Agosto (Shelob).

Septiembre (Gollum).

Octubre (El Señor de los Nazgûl).

Noviembre (Gandalf).

Diciembre (El encadenamiento de Melkor).

Un color en donde sumergirse lo máximo posible.

Fotografía y retoques por La Exuberancia de Hades (Playa de la Caleta, Cádiz).

Fotografía publicada en mi Instagram (Enlace).

Como un relámpago apuñalando el cielo, ese recuerdo desnuda a toda prisa la quietud de una noche eterna en ausencia de la muerte de la esperanza. Será que todavía hay un resquicio torpe que frenéticamente arañar con las uñas de la desesperación.

El salón vacío, el pecho henchido de angustia, la piel clareando las intenciones de un desmoronamiento sobre sábanas de hormigón y perfidia. Como la planificación de un crimen perfecto, se hace en silencio, ocultando las sabias intenciones.

La sangre, extendiéndose como odio visceral sobre el suelo de mármol veteado, el tsunami carmesí del (des)amor se descontrola, desmoronándose entre su espeso oleaje un mundo de sueños condenados antes del alba.

Una luz que no habrá más, no hace falta, es la oscuridad la que toma la palabra, grave, fría, tan cruel que desgarra con la cadencia de su caricia acústica. Los ojos cerrados al abismo y la sonrisa de par en par al caos y su única verdad.

Sublime, exquisito, y es que las estrellas han sucumbido ya, es el fin del mundo que conocimos. Toda una boutade nos llevó aquí, otra más dejará la miel en los labios y la pluma en la mano, la carta no se enviará, nació muerta y carente de destino.

Más allá de ese remolino de polución en el que nos sumergimos, grises y carentes de emoción, abandonamos un destino conjunto, por un puerto que resplandece entre la niebla y un océano de separación. Bendita sea esta distancia que me hace renacer. Aquí, sólo yo, creía, pero no es así.

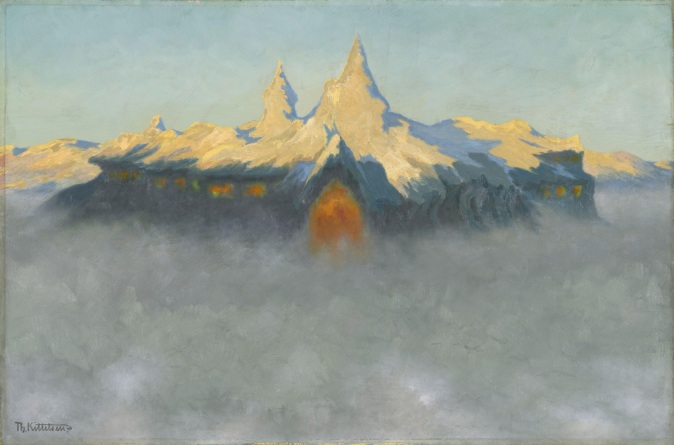

Theodor Kittelsen – Palacio de Soria Moria (1900).